Nicht-Bauen als kreative Architekturform.

24.11.2025Das Online-Magazin archdaily befasst sich regelmässig auch mit grundsätzlichen Fragen der Architektur. In diesem Zusammenhang ist kürzlich der Artikel «Die Architektur der Zurückhaltung: Wenn die Entscheidung, nicht zu bauen, zum Design wird» erschienen, der eine wachsende Strömung in der Architektur beschreibt, bei der bewusst auf Neubauten verzichtet wird. Stattdessen wird Bestehendes gepflegt, umgenutzt oder sogar einfach leer stehen gelassen — ein Ansatz, der als «Architektur der Zurückhaltung» bezeichnet wird. Diese Herangehensweise ist nicht passiv, sondern sehr bewusst: Es braucht viel Entscheidungsvermögen, Urteilsfähigkeit und Fantasie, um nur dort zu intervenieren, wo es wirklich nötig ist, und mit möglichst wenig Mitteln zu gestalten.

Ein zentrales Beispiel sei David Chipperfields Restaurierung des Neuen Museums in Berlin, schreibt archdaily. Er habe die Ruine behalten, die durch den Zweiten Weltkrieg stark beschädigt war, und nur das absolut Notwendige hinzugefügt.

Dabei kamen Materialien zum Einsatz, die sich klar vom Original abheben — etwa heller Backstein, Beton und Eiche — ohne die alte Bausubstanz zu imitieren oder zu überdecken.

Auch die Sala Beckett in Barcelona, geplant von Flores & Prats, zeigt dieses Prinzip: Man hat Spuren im Gebäude — verblasste Fresken, Risse, Relikte früherer Nutzungen — bewusst nicht beseitigt, sondern in den neuen Entwurf integriert. Neue Wände sind reversibel, Türen wurden angepasst statt ersetzt. So wird die Geschichte des Ortes aktiv sichtbar und Teil der neuen Nutzung.

Diese Art von Architektur ersetze das moderne Paradigma, das oft zur Vernichtung und zum Neustart neigt, durch ein geduldiges Streben nach Kontinuität, schreibt der Autor Diogo Borges Ferreira. Statt visuell spektakulärer Neubauten entsteht so eine neue Schönheit durch Zurückhaltung: die Leerstelle, der Bruch, das Nicht-Vollständige sprechen stark.

Ethik spielt dabei eine grosse Rolle: Der Verzicht auf Neubauten ist nicht nur gestalterisch motiviert, sondern auch eine Reaktion auf ökologische Grenzen. Indem man bestehende Gebäude erhält, reduziert man den Materialverbrauch, vermeidet Abriss und damit verbundenen CO₂-Ausstoss und bewahrt soziale Strukturen.

Ein prominentes Beispiel dafür ist das Atelier von Lacaton & Vassal: Sie arbeiten nach dem Motto «never demolish, never remove, never replace».

Bei der Sanierung von Wohnblöcken in Bordeaux haben sie etwa Wintergärten und Balkone nachgerüstet, ohne die Bewohner zu verdrängen, was den Ressourcenverbrauch minimierte und den sozialen Zusammenhalt bewahrte.

Ein weiterer Ansatz kommt von Rotor Deconstruction aus Brüssel: Anstatt beim Abriss Materialien als Abfall zu behandeln, werden Bauteile sorgfältig demontiert, katalogisiert, aufbereitet und wiederverwendet. Das verändert das Selbstverständnis von Architekten — sie agieren nicht nur als Erschaffer, sondern zunehmend als Vermittler und Kuratoren.

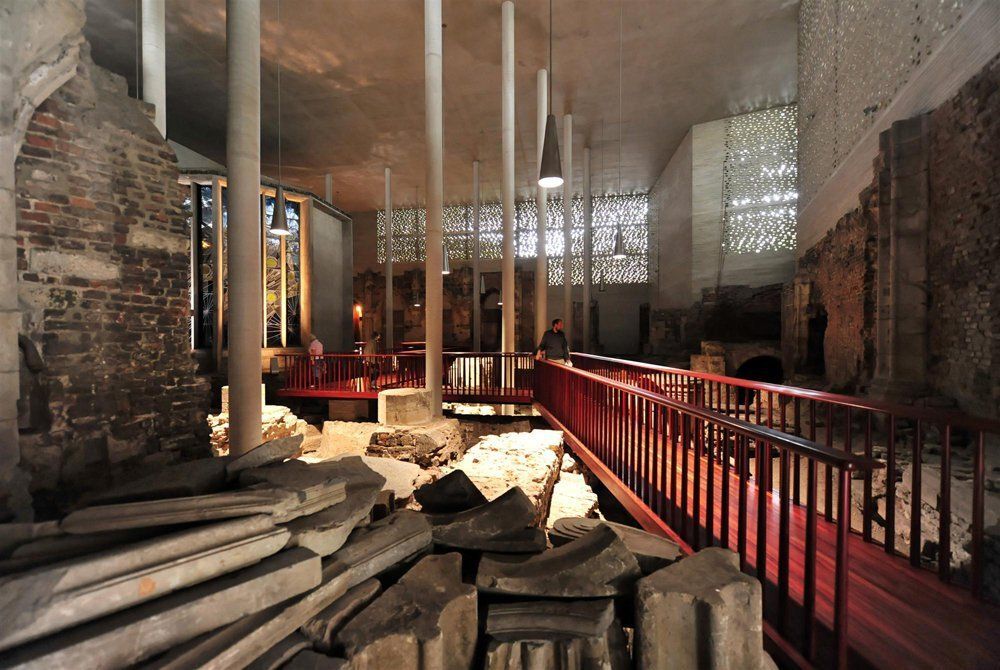

Auch ästhetisch bekommt dieses Konzept eine neue Sprache: Viele Projekte feiern das Unvollendete, das Fragmentarische. So zum Beispiel das Kolumba Museum von Peter Zumthor, das auf den Ruinen einer gotischen Kirche aufbaut, ohne vergangene Mauerstücke zu verstecken, sondern sie bewusst sichtbar lässt.

Letztlich plädiert der Artikel dafür, das Nicht-Bauen als eine radikale, kreative, aber auch verantwortungsvolle Form von Architektur zu sehen. Gestaltung findet nicht nur durch Hinzufügen statt, sondern oft durch die kluge Entscheidung, zu bewahren, zu reparieren oder nichts zu tun — und darin liegt eine neue, tiefere Form von Design.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel mit ausführlichen Texten und mehr Bildmaterial.